기원전 3~1세기 중국 동북지역 예맥문화권의 타날문단경호(오강원,2019,철기시대 토기 제작기술의 확산과 수용)

내가 전국연과 서한 영역 바깥의 중국 동북지역 토착문화권에서 전국연과 서한의 승문타날토기를 처음 접한 것은 1990년대 중반 길림지역이다. 단편적인 기존 보고문을 통해 조사 정황을 파악하고 있던 때라 전혀 새롭지는 않았고, 처음에는 유적 출토 유물군을 파악하는데만 집중하였었다.

그러다 뒤이어 중국 현지 유물 유적 조사를 떠났을 때, 길림시 등지 외 본계 시현 일대에서도 석관묘와 유물산포지 등에서 타날문토기가 간간이 확인된다는 정보를 입수하고, 도착한 곳이 당시까지는 아직 알려져 있지 않던 지금의 본계시 명산구 고대자진 위령영촌 유적이었다.

당시에는 본계시가 천산산지 복지의 오지 가운데 하나로 심양시에서 국도를 타고 근 2시간 가량 한참을 가야 도착하던 곳이었는데, 태자하 북안의 충적대지에 문제의 유물산포지가 있었다.

그곳에는 주민들이 고구려성이라 부르던 명나라 성지가 있었는데, 주민들이 채토한 땅구덩이의 단면에서 토착적인 유물군이 전혀 배제되어 있는 2개 문화층을 확인할 수 있었다. 구덩이 바닥과 주변 지표에 전국연과 서한의 승문타날토기편, 두형토기편 등이 산포되어 있었는데, 단면에서 확인되는 유물군과 같은 것들이었다.

석관묘 등 토착적인 유구 내에서 토착계의 청동기 등과 함께 부장되어 있는 것들이야 그럴 수 있다 하지만, 본계시의 한복판에 위치한 지점에 토착유물군이 완전히 배제되어 있는 문화층이 확인된다는 것이 당시로서는 너무나 의아했고 잘 이해되지 않았다.

이후 중국 동북 지역의 여러 유적을 조사하러 다니면서 두, 두형토기처럼 흔치는 않지만 승문타날토기가 생각보다 이곳 저곳에 산재하고 있는 것을 확인하게 되었는데, 본격적인 철기시대에 접어든 늦은 시기에는 범위가 넓어지지만, 초기 철기시대에는 산재하고 있으면서도 제한된 지점을 중심으로 집중되어 있다는 것을 알게 되었다.

그러나 1990년대부터 상당히 긴 시간 동안은 요령과 그 주변 지역(주로는 하북성 북부, 내몽고 동남부, 길림성 중부 등)의 청동기~초기 철기문화 전반을 유형화하고 청동기를 분석하고 편년체계를 구축하고, 각 지역문화의 병, 후행 관계, 교류와 변동 등의 체계를 구축하는 것이 급선무였기에 대체적인 양상만을 인식하고 있었을 뿐 세부적인 연구는 진행하지 못하고 있었다.

그러다 평소 학술적인 논의를 자주 하며 교유하고 있는 경북대학교의 이성주 교수가 그간의 현장 경험과 자료 정보를 종합하여 중국 동북지역의 승문타날토기의 문제를 정리하는 것이 어떤가 권유하였고, 몇 번의 망설임 끝에 때가 온 것 같다는 생각에 기초적인 사항을 다룬 것이 이 논문이다.

이 논문에서 기초 자료 소개의 의미에서 유적 소개와 편년 작업, 토착집단의 외래 토기의 수용 양상 등 여러 문제를 다루었지만, 이 가운데 기원전 3~1세기 승문타날토기의 확산 배경과 의미만을 소개하면 아래와 같다.

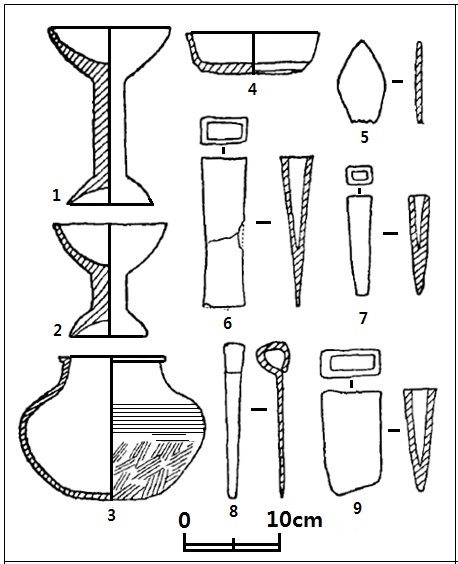

중국 동북지역 예맥문화권의 승문타날토기 유적은 크게 기원전 3세기군과 기원전 2~1세기군및 두 시기군의 중간 시기인 기원전 3세기 말엽~2세기 전엽, 그리고 기원전 1세기 중엽~기원 전후에 속하는 개별적인 유적으로 구분된다.

기원전 3세기군에 속하는 유적으로는 本溪 시현의 威寜營, 王溝 玉嶺, 上堡, 富家樓, 通化滿族自治縣 于家溝, 鳳城市 赤溝 유적이 있고, 중간 시기의 유적으로는 桓仁滿族自治縣 推水洞 유적이, 가장 늦은 시기의 유적으로는 桓仁滿族自治縣 王義溝 유적이 있으며, 기원전 2~1세기군으로는 吉林市를 중심으로 한 기타 유적들이 있다.

그런데 이들 유적군 가운데 기원전 3세기군과 기원전 2~1세기군 이외 시기의 유적으로는 각 1개만이 있을 따름이다. 따라서 이들 유적을 기원전 3세기군 등과 등가의 단계로 획기하기 어렵다.

이러한 점을 고려하여 이 논문에서는 기원전 3세기군을 I단계 1기, 추수동 유적의 최초 점유기를 I단계 2기, 기원전 2~1세기군 전체와 추수동 유적 폐기 시점을 II단계 1기, 기원전 1세기 중엽~기원 전후의 유적을 II단계 2기로 구분하였다.

중국 동북지역 예맥문화권의 승문타날토기 시공간적 분포에서 가장 주목되는 것은 기원전 200년을 기점으로 승문 타날 토기의 분포 양상이 크게 변모된다는 점이다.

기원전 3세기에는 태자하 중상류역의 유가초유형권이 승문 타날 토기 분포의 절대 중심을 이루고 있으면서 요동 지역에만 분포하고 있는 반면, 기원전 2~1세기에는 포자연문화권에 절대 다수의 관련 토기가 집중적으로 분포되어 있으면서 요동과 길림성의 일부 주변 지역에 한 두 유적이 예외적으로 분포하고 있다.

이러한 분포 양상은 중국 동북지역 예맥문화권의 승문타날토기 확산과 관련하여 다음과 같은 점들을 시사한다고 보았다.

첫째, 기원전 3세기에는 태자하 중상류역을 중심으로 한 요동 북중부와 혼강 중상류역을 중심으로 하는 요동 동부의 일부 지역에만 승문타날토기가 확산되었다,

둘째 각 문화의 범위 등을 고려할 때 태자하 중상류역의 승문타날토기는 전국연 요동군의 치소가 설치되어 있던 요양시(양평현)부터 양평현 북쪽의 전국연 거점지였던 심양시 일원의 전국연 군현과의 관계 속에서 확산되었다,

셋째 기원전 2세기에는 포자연문화권이 승문타날토기 수용의 주체였다.

그런데 위와 같은 해석은 위의 분포도를 접한 연구자라면 누구나 쉽게 파악할 수 있는 대체적인 양상에 지나지 않는다. 따라서 보다 해상도를 높혀 양상을 분석할 필요가 있다.

먼저 기원전 3세기군의 유적은 수계로 볼 때, 태자하 중상류역권, 초하 유역권, 혼강 중상류역권의 3개 수계권으로 나누어진다.

이들 세 수계권은 지형지리적인 요건에 의해 구분되는 요동 지역의 중분류 지역 단위와도 어느 정도 일치되는데, 태자하 중상류역권은 요동 북부의 남부, 초하 유역권은 요동 동남부의 서북 변계, 혼강 중상류역권은 요동 동북부에 각각 해당된다.

따라서 지금까지 드러난 조사 정황만을 놓고 볼 때, 기원전 3세기 중국 동북 지역 예맥문화권 가운데 타날문토기를 어떠한 의미이든 부장 또는 사용한 핵심 집단은 위의 세 지역권의 일부 집단이었다고 볼 수 있다.

그런데 위의 세 수계권 모두에서 순수한 토착 집단의 유적이라고 단정하기 어려운 유적이 포함되어 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 태자하 중상류역권의 본계시 위령영 유적은 전국연의 와당, 숫키와, 암키와 등이 수습되었다는 점을 고려할 때, 아주 짧은 기간 일시적이나마 토착 집단을 제어하기 위해 설치한 전국연의 거점지였을 가능성이 매우 높다.

혼강 중상류역권의 환인만족자치현 추수동 유적과 초하 유역권의 봉성시 적구 보루 유적 또한, 일부 토착 유물의 공반에도 불구하고 위령영 유적과 유사한 성격을 띄고 있던 유적일 가능성이 높다.

실제로 태자하 중상류역의 타날문토기 출토 유적은 같은 수계권 내에서도 2개 군으로 명확하게 갈린다.

즉, 요동군 양평현이 설치되어 있던 요양시에 근접하여 있는 본계시 명산구와 계호구 일대(태자하 중상류의 상대적인 하류단)에는 전국연 일색 또는 토착계 유물이 상당히 배제되어 있는 위령영 유물산포지와 왕구 옥령 무덤이(A군) 배치되어 있는 반면,

그로부터 동쪽으로 최소 30km 이상 떨어져 있는 본계만족자치현 북부 일대(태자하 중상류역의 상대적인 상류단)에 상보 석관묘군으로 대표되는 전형적인 토착 무덤과 토착계 유물이 조합하는 유적군(B군)이 분포한다.

이러한 점들을 고려할 때, 유가초유형 A군이 전국연 요동군이 태자하 상류 방면의 천산산맥 산곡에 위치하고 있으면서 양평현과 근접하고 있는 유가초유형 집단을 제어하기 위해 일시적으로 설치되어 있던 위령영 거점지와 그 주변의 전국연에 상당히 협조적이거나 문화적으로도 그에 상당 정도 동화된 유가초유형 토착 집단이 집중 거주하던 특수 공간으로 볼 수 있다.

실제로 유가초유형 A군은 전국연 요동군 양평현과 유가초유형 B군의 중간 지점에 위치하고 있다. 이렇게 볼 때, 유가초유형 B군에 공반하고 있는 타날문 토기가 바로 유가초유형 A군을 통해 재확산된 것임이 분명하다.

초하 유역권의 봉성시 적구 유적은 소형 보루일 가능성이 높다는 점, 채집 유물 가운데 토착 유물이 거의 없다는 점, 유적 주변에서 전형적인 전국연 유적 또한 확인되지 않는다는 점 등을 고려할 때, 梨樹縣 二龍湖 성지 등처럼 전국연의 경계 너머에 토착 집단을 통제하기 위한 목적으로 특수하게 설치한 군사 보루일 가능성이 높다.

아무튼 초하가 유입되는 靉河 유역과 압록강 서안에 鳳城市 劉家堡 유적 등 전국연의 거점지가 배치되어 있는 것으로 보아, 이들 거점지를 중심으로 한 전국연 요동군 동남 연해의 군현 지역에서 생산된 타날문 토기가 적구 유적으로 반입된 것으로 볼 수 있다.

기원전 3세기 혼강 중상류역권의 관련 유적으로는 환인만족자치현 추수동 유적과 통화만족자치현 우가구 유적 2개소가 있다. 우가구 유적은 산포 유물의 절대 다수가 토착계 토기와 석기여서 승문 타날 토기편 1점의 존재가 이질적이다.

따라서 우가구 유적의 승문 타날 토기는 상대적으로 하류 방향에 위치하고 있는 추수동 유적에서 반입된 것임이 분명하다. 추수동 유적은 기원전 3세기 말엽 전국연의 일부 주민이 이주함으로써 형성된 유적이다. 따라서 이 유적의 타날문토기는 반입된 것이거나 현지에서 추수동의 전국연 주민에 의해 직접 제작된 것으로 볼 수 있다.

이렇게 볼 때, 기원전 3세기(제1단계 1기) 예맥문화권의 승문타날토기는 전국연이 태자하 중상류역의 일부 지점에 설치한 소규모 거점지에 전국연의 주민과 함께 1차 반입되었다가, 곧이어 유가초유형 A군, 즉 전국연 거점지 주변의 토착 집단에게 2차 확산된 다음, 유가초유형 B군 지역으로 3차 확산되었으며,

기원전 3세기 말엽(제I단계 2기) 일부 전국연의 주민이 혼강 중상류역에 소규모 취락을 형성하면서 이 지역의 일부 지점으로까지 4차 확산된 것으로 정리된다. 결국 이 시기 순수한 예맥계 집단의 타날문토기는 유가초유형 B군과 통화만족자치현 우가구 유적의 1점뿐이라 할 수 있다.

기원전 2~1세기 승문타날토기 유적은 중분류 수준으로 분류할 경우, 수계를 기준으로 할 때 渾江 중상류역권, 寇河-東遼河 중상류역권, 伊通河-飮馬河 유역권, 第2松花江 중상류역권, 輝發河 상류-三統河 중상류역권으로 5대분된다.

이들 유역권은 기원전 2~1세기의 물질문화 양상을 기준으로 할 때, 혼강 중상류역권은 망강루유형과 초기 고구려문화, 구하-동요하 중상류역권은 포자연문화 서차구유형, 이통하-음마하 유역권과 제2송화강 중상류역권은 포자연문화 포자연유형, 휘발하 상류-삼통하 중상류역권은 개별적인 유적에 해당된다.

기원전 2~1세기 예맥문화권의 승문타날토기 유적은 기원전 3세기 말엽~기원전 2세기 초엽 소규모 전국연계 주민에 의해 점유되었던 추수동 유적을 제외하고는 모두 토착적인 물질문화 요소가 공존하고 있다.

이러한 양상은 기원전 3세기 예맥문화권의 관련 표본 가운데 일부가 전국연이 의도적으로 설치한 거점지와 연관이 있던 것과는 사뭇 대비되는 현상이다. 현재까지의 정황으로 보아, 기원전 2~1세기 예맥문화권의 승문타날토기는, 일부 유물이 한인 이주민들과 연관이 있을 가능성이 있다 할지라도 토착 문화 내의 유물군으로 자리잡고 있었던 것으로 생각된다.

먼저 혼강 중상류역권의 관련 유적으로는 환인만족자치현의 추수동과 왕의구 유적이 있다. 두 유적은 추수동의 하한이 기원전 2세기 초엽이고 왕의구의 연대가 기원전 1세기 중엽~기원 전후라든지, 추수동 유적이 전국연계 승문 타날 토기에 속하는 반면 왕의구 유적은 서한의 승문 타날 토기에 속하는 점 등을 고려할 때, 기술적으로 연속적이면서도 계승적인 관계에 놓여 있지 않다고 할 수 있다.

여러 점을 고려할 때, 혼강 중상류역은 기원전 1세기 중엽~기원 전후에 가서야 무순시 방면의 서한 현도군과의 관계 속에서 예외적으로 왕의구 유적에 승문 타날 토기가 수용된 것으로 생각된다.

구하-동요하 중상류역권은 상한 연대를 기준으로 할 때 서풍현 서차구 고분군이 가장 이르고, 그 외 유적들이 서차구보다 다소 늦는 가운데 유사한 시간대를 형성하고 있다. 물론 현재의 조사 정황만으로는 서차구 고분군에서 출토된 승문 타날 토기의 시간적 위치가 이 고분군의 상한 연대와 일치한다는 증거는 없다.

다만 유적 전반의 유물 조합 양상을 고려할 때, 이 일대의 물질문화가 서차구 고분군을 상한으로 하여 점차 동요하 유역 전역으로 확산된 것만은 분명하다. 따라서 이 지역 내에서의 승문 타날 토기는 시간 관계만을 고려할 때, 구하 유역이 가장 이르다고 할 수 있다.

그러나 관련 유적의 편년이 이렇다고 해서 한군현의 승문타날토기가 구하 유역에 1차 유입된 후 다른 지역으로 2차 확산되었던 것은 아니다.

포자연문화 서차구유형의 유적들은 서차구 고분군이 구하 유역에 단독으로 위치하고 있으면서 나머지 유적들이 서차구 고분군과 멀리 이격되어 있는 양상을 보인다. 더욱이 동풍현 대가자산 유적은 서차구유형권에 위치하고 있으면서도 재래의 사가가유형의 토기 전통이 지속되는 등 지역적 성격이 뚜렷하다.

이러한 점들을 고려할 때, 이 일대의 승문타날토기는 각 집단의 한군현과의 직접적인 관계 속에서 유입된 것으로 보는 것이 맞을 듯하다.

기원전 2~1세기 포자연문화 포자연유형권의 유적군은 길림시 포자연전산 유적(기원전 2세기 전엽)과 영길현 학고 동산 유적의 하한(기원전 1세기 말엽)으로 상징되는 시간 범위 내에 모두 포괄된다.

이러한 점과 함께 포자연유형이 길림시에 처음으로 형성된 후 주변 지역으로 급속하게 확산되었고, 이러한 확산 과정 중에 이통하-음마하 유역권에도 포자연유형의 유적군이 형성되었다는 점을 고려할 때, 포자연유형권 내의 승문타날토기는 포자연전산 유적으로 상징되는 제2송화강 중상류역의 길림시에 처음으로 유입된 후, 이통하-음마하 중상류역으로 2차 확산된 것으로 볼 수 있다.

이외 휘발하 상류-삼통하 중상류역권에서는 2개 유적에서 각 1점의 승문타날토기편이 채집되었다. 기원전 2~1세기 이 일원의 물질문화는 아직 조사의 미비로 불분명하다. 다만 유물 산포 정황을 고려하여 볼 때, 기원전 2~1세기 이 일원의 물질문화가 포자연문화는 물론 망강루유형-초기 고구려문화와도 달랐다는 것만은 분명하다.

주변 유적 및 물질문화와의 거리 등을 고려할 때, 휘발하 상류역권은 동풍현 대가자산 유적에 1차 수용된 승문 타날 토기가 반입된 것으로, 삼통하 중상류역권은 휘발하 상류역에 반입된 승문 타날 토기가 두 지역관의 교류 속에서 흘러들어온 것으로 생각된다.

그런데 기원전 3~1세기 전국연․서한과 전혀 다른 제도 기술과 양식적 전통 아래 놓여져 있던 중국 동북 지역 예맥문화권의 여러 집단에 이질적인 승문타날토기가 확산된 배경은 무엇일까?

전국연과 서한의 승문타날토기는 토기를 제작하는 방식 자체가 토착 집단의 토기와 질적으로 다른데다, 승문타날토기가 토착 토기에 비해 상대적으로 기형이 균형 잡혀 있고 일정한 미적 충족감 또한 갖추고 있었다 할지라도, 기능적으로는 토착적인 토기가 토착 집단의 생활을 영위하는데 필요한 대부분의 수요를 충족시키고 있었기 때문에 굳이 반입하거나 제작할 필요가 없었다.

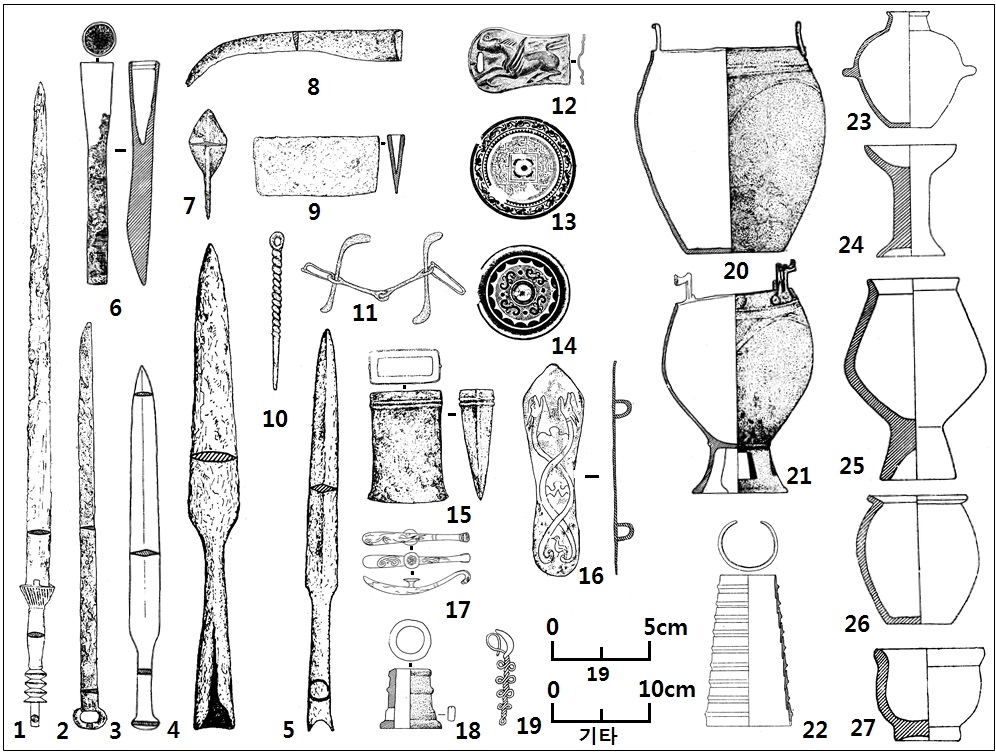

이와 관련하여 주목할 것이 바로 전국연과 서한의 철기문화와 토착 집단의 생산력과 군사력 제고를 위한 철기 수요이다.

기원전 3세기에는 농업 생산력 증대를 위한 전국연의 철제 농공구류가, 기원전 2~1세기에는 이와 함께 군사 실력 증대를 위한 철제 무기의 필요성이 주요한 배경이 되었다.

이 가운데 기원전 3세기의 배경에 대해서는 기왕에 필자가 전국연문화 요소의 주변 토착 물질문화로의 급격한 확산 배경을 다루면서 그것이 바로 철제 농공구류의 필요성과 긴밀한 연관이 있음에 대해 다루었는데, 이러한 과정에 예외적으로 승문타날토기 또한 반입되었을 것이다.

그런데 여기서 한 가지 의문이 드는 것은 전국연문화 요소가 급속하게 확산된 것은 동요하 중상류역의 사가가유형 등 또한 마찬가지인데, 왜 유독 기원전 3세기 승문타날토기가 무덤에까지 부장되어 있는 것은 태자하 중상류역의 유가초유형권에서만 확인되는가 하는 점이다.

사실 전국연문화의 확산 수준과 정도만을 놓고 보면, 招蘇臺河-寇河-東遼河 중상류역에 걸쳐 형성되어 있던 사가가유형의 강도가 조금 더 높다. 이러한 점은 이 일대에서 전국연의 농공구류 외에 전국연의 고병두를 전제로 하여 파생된 고병두, 장각두형토기 등이 광범위하게 확산된 것을 통해서도 잘 드러난다.

이와 관련하여 주목할 것이 바로 유가초유형의 지리적인 위치이다.

유가초유형은 태자하 본류단을 통해 전국연의 요동군의 치소인 양평현의 바로 동쪽 지근 거리에 위치하고 있다. 또한 전국연문화 전형 유적의 분포를 통해 그은 전국연문화의 경계선을 보면, 유가초유형이 분포하고 있는 천산산맥 중복지에 이르러 전국연문화의 경계선이 기형적으로 전국연의 내측으로 만곡되어 있다.

이러한 형세는 전국연의 입장에서 볼 때, 유가초유형 집단이 군사 실력이 충분하게 갖추어지기만 하면 언제든지 요동 지역 전국연의 최중심인 양평현의 안전을 위협할 수 있다는 것을 시사한다.

이러한 까닭에 전국연이 요동군 양평현과 유가초유형 B군의 사이 지역에 위령영 유적과 같은 거점을 설치한 것이다. 위령영 유적에 주둔하던 전국연 집단은 군사적 성격을 겸하고 있었을 것으로 여겨지는데, 이들은 한편으로는 토착 집단의 동태를 감시하고, 다른 한편으로는 호혜적인 교류를 통해 토착 집단을 통제하는 역할을 하였을 것으로 생각된다.

이러한 관계 속에서 상보 석관묘 등에 전국연의 철기, 명도전 등과 함께 승문 타날 토기가 부장되기에 이른 것이다. 즉, 유가초유형 B군 수장층의 무덤에 부장되어 있는 승문 타날 토기는 토착 집단 수장층의 일종의 과시품이었다고 할 수 있다.

혼강 중상류역의 환인만족자치현 추수동 유적은 유물 전반에서는 전국연문화의 성격이 강하면서 진나라 반량전 등이 주거지 바닥면 등에서 출토된 점 등을 고려할 때, 전국연의 일부 주민이 전국연나라 말기~진나라 초기의 혼란기에 혼강 중상류역으로 피난하여 조성한 일시적인 거주 유적이었을 것으로 생각된다.

따라서 특히 토기에서 토착 물질문화 집단에 대한 즉각적인 영향이나 이후 혼강 중상류역의 토착 집단에 대한 지속적인 영향이 없게 된 것이다. 결국 기원전 3세기 예맥문화권의 승문타날토기는 전국연과 유가초유형 사이에서 발생한 특수한 문화 현상이었다고 할 수 있다.

기원전 2~1세기 중국 동북 지역 예맥문화권의 승문타날토기 확산 배경은 1차적으로는 서한 변군과의 직접적인 교역을 통한 서한의 철제 농공구와 무기류 수입 및 나아가서 서한으로부터의 철기 제작 기술 습득과 깊은 연관이 있다.

이러한 점은 길림시 포자연전산과 서풍현 서차구 고분군 등 포자연문화의 초기 승문 타날 토기 출토 유적에 다량의 서한 철제 농공구류와 무기류가 공반하고 있다든지, 동풍현 대가자산 유적에서 철기 제작 관련의 야련 도구와 철제 단조 공구류 및 철제 공구류․무기류(철삽날, 철부, 철낫, 철도자, 철착, 철촉)가 출토되었다든지 하는 것을 통해서 잘 드러난다.

그러나 서차구유형의 경우에는 서한과의 독특한 정치군사적인 관계 또한 중요하게 작용하였을 것으로 여겨진다. 이러한 점에 대해서는 주로 서차구유형=오환론자가 집중적으로 제기하였는데, 군사적인 성격이 강한 서차구 고분군에 서한의 철제 무기류 외에 각종 한경 등의 위세품이 이례적으로 다량 부장되어 있다는 사실 자체가 서차구 고분군 등에 부장되어 있는 다량의 서한 유물군의 상당수가 독득한 정치군사적 관계 속에서 서한이 서차구유형 집단에 제공․사여한 것임을 어렵지 않게 유추할 수 있다.

포자연유형의 승문타날토기 확산은 포자연유형의 중심지인 길림시에 1차 유입된 타날문토기가 포자연유형의 주변 지역으로의 확산과 함께 2차 확산된 것으로 볼 수 있다.

포자연유형 권역 내의 유력한 2차 확산지로는 雙陽河 유역(飮馬河 중지류)(長春市 雙陽區 翟家, 沙家燒鍋)과 伊通河 중류역(長春市 北紅嘴子)을 꼽을 수 있다. 2차 확산지 가운데 쌍양하 유역에 유입된 승문타날토기는 다시 음마하 상류의 산곡 지대로 재확산되는데, 이러한 3차 확산의 결과가 바로 음마하 상류역의 장춘시 쌍양구 산취자 유적이다. 결국 포자연유형권 내에서는 3차적인 확산 과정이 확인된다고 할 수 있다.

그런데 길림시에서 집중적으로 확인되는 승문타날토기는 과연 모두 서한으로부터 유입된 것일까?

이러한 문제는 포자연문화 포자연유형에서 승문타날토기가 자체 생산되었는가 하는 문제와 직결되는 것이라 중요한데, 현재로서는 이미 동요하 중상류역의 사가가유형기부터 전국연의 고병두를 모방하여 자체 제작한 장각두형토기를 제외한 한식 토기(승문타날토기 포함) 일체가 포자연유형의 토기군에서 차지하는 비중이 극히 미비할 뿐만 아니라 토착적인 제도 기술과 전혀 달랐다는 점을 고려할 필요가 있다.

즉, 특수한 경우를 제외하고는 모두 서한 변군에서 반입된 것으로 생각된다.

그렇다면 왜 서한과 이격되어 있는 포자연유형에 서차구유형 보다 많은 수의 승문타날토기가 집중되어 있는 것일까?

이와 관련하여서는 서차구유형의 경우 기원전 200~100년의 기간 동안 정점을 이루다가 이후 급속하게 쇠퇴하여 소멸된 반면 포자연유형은 기원전 100년부터 문화 능력이 급격하게 제고되기 시작하여 기원 전후~기원후 1세기 주변 지역으로 급속하게 확산되었다든지,

?삼국지?와 ?삼국사기? 등 문헌 기록을 통해서 볼 때 부여의 핵심 집단이 대체로 서한과 우호적인 관계를 유지하고 있었다는 점 등을 고려할 때, 이러한 정치군사적 관계가 원인으로 작용하지 않았나 생각된다.