?삼국시대 국가의 성장과 물질문화? I, II 씨리즈를 기획하고 겸하여 실은 논문에서 자연스럽게 고구려 초기 적석묘가 여러 번 다루어졌기에, 고구려 건국 전후 초기 적석묘의 출현과 형성 과정을 집중적으로 분석한 것이 이 글이다.

이와 관련해서는 2000년대 이전 지역사학자들을 중심으로 강상 적석묘 등과 비교하는 등의 단편적인 견해가 제시되고 있었는데, 2000년대 들어 현지에서 새로운 적석묘가 여럿 조사되면서 요령성문물고고연구소를 중심으로 혼강 유역 초기 적석묘의 기원과 형성 과정에 대한 새로운 견해가 제시된 적이 있다.

그런데 주로 이신전을 대표로 하는 중국 일부 연구자들의 견해는 경청할 부분도 있기는 하지만, 유구(무덤) 간의 비교와 설명이 논리적으로 비약이 심해서 학술적으로 정밀한 연구라는 인상을 주지 못하고 있는 수준이었다.

다른 한편으로는 국내의 일부에서 이러한 견해를 무비판적으로 수용하거나, 또는 이 지역 관련 연구를 진행하면서 꼭 적석묘 문제가 아니라 하더라도 여러 현상을 설명하면서 주요한 최근 성과로 단순 소개하는 실정이었다.

이 글에서 다 다루기는 하였지만 지면 성격상 유구, 유물에 대한 나의 자세한 분석을 소개할 수는 없으므로, 또 다른 사례를 들면, 고고학적 논리를 충분하게 구축하지 못하고 단순한 인상이나 정제되지 않은 아이디어를 투영한 견해 가운데 하나가 장백조선족자치현 간구자 적석묘 관련 최근의 한 견해이다.

이 연구에서는 간구자 적석묘를 집단묘라는 점에서 강상형 적석묘와 직접적인 선후의 계통을 설정하여 연대를 상향하고, 명기로 제작된 소형 심발형토기의 막연한 기형의 유사성을 근거로 연변조선족자치주 일원의 유정동문화와 직접적인 관계를 설정한 뒤, 고구려지역 초기 적석묘의 기원을 논하였는데, 하나 하나가 비약적이어서 논하기도 어려울 정도이다.

아무튼 이 연구는 이러한 분위기 속에서 고구려지역 초기 적석묘의 출현과 형성 과정의 문제만을 특화한 연구를 진행할 필요가 있다는 학술적인 동기에서 집필된 것이다. 유구, 유물 모두에 집중하면서 정치하게 연구한 것으로는 관련 주제에서는 나의 이 글이 최초라고 생각하고, 그런 점에서 다른 연구자들에게 별다른 자극을 주지 않았나 한다.

고구려 초기 적석묘의 출현과 구조적 기원에 대해서는 그간 여러 견해가 제시되어 왔다. 내외 학계에서는 지금까지의 혼강과 압록강 유역에서의 조사 성과를 토대로 고구려 초기 적석묘의 형식이 무기단식 석곽적석묘라는데에서는 이미 오래 전에 의견의 일치를 보았다.

그러나 청동기시대 혼강과 압록강 유역에서는 전형적인 고구려 초기 적석묘와 같은 구조의 무덤이 유행한 적이 없다. 이러한 점에서 그간 고구려 초기 적석묘의 기원을 외부, 즉 요동반도 남단의 강상형 적석묘 또는 요동 동남부의 관전, 봉성 일대의 기원전 4~3세기 석묘로 보는 견해가 제기되었었다.

그렇지만 요동반도 남단의 강상형 적석묘는 기본적으로 중앙의 중심 묘실을 중심으로 그 주변에 여러 묘실이 연축되어 형성된 구조를 이루고 있다는 점에서 고구려 초기 적석묘의 적석 분구 외에는 상호 연결성이 매우 부족할 뿐만 아니라 유물 또한 계통적인 연계성이 찾아지지 않는다.

애하와 포석하 유역의 관전, 봉성 일대의 기원전 4~3세기의 석묘 또한 같은 지역의 4세기 무렵의 호가보와 맹가 적석묘로 보아, 혼강 유역과 자강도 일대의 고구려 초기 적석묘와는 다른 계열을 이루고 있는 지역적 묘제로 이해된다.

이러한 점들을 고려할 때, 선고구려~고구려 초기 적석묘는 단순히 요동반도 남단 또는 애하 유역의 석묘가 주민 이주 등과 함께 요동 동부의 천산 산지와 압록강 이남으로 확산되었다기 보다는 다른 지역적 맥락과 고고학적 환경 속에서 출현하게 된 것일 가능성이 높다.

이러한 점과 함께 그간 여러 연구자들에 의해 선고구려~고구려 초기 적석묘로 주장되어지고 있는 적석묘의 분포 범위를 보면, 이 유적들이 생각보다 훨씬 넓은 지역에 분포하고 있다는 것을 알 수 있는데, 이는 곧 이 유적들 가운데 일부는 무덤의 외형만 초기적일 뿐 상대적으로 늦은 시기에 속할 가능성이 높다는 것을 의미한다.

이 글은 이러한 문제 의식 아래 선고구려~고구려의 초기 적석묘의 출현과 형성 과정에 대해 집중적으로 분석한 것이다.

이 글의 요지는 아래와 같다.

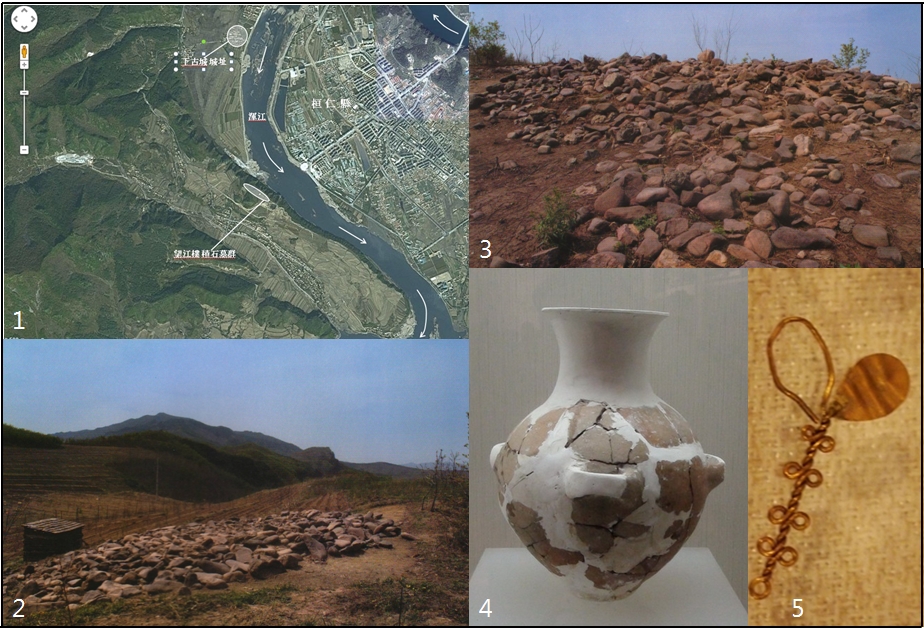

고구려 초기 적석묘의 출현과 형성 과정은 그간 내외 학계에서 많은 관심을 기울여 온 주제이다. 이 문제와 관련하여 일차적으로 주목되는 것이 환인만족자치현 일대의 대석개묘인데, 환인만족자치현의 대석개묘는 매장주체부 내에 수인 이상의 화장 인골이 발견되고 무덤 입구까지 강돌과 산돌 및 산토를 채운 후,

그 위 구지표면에 일정 너비로 강돌이나 괴석을 한 두 겹 깔고 그 위에 대형 개석을 얹어 놓은 구조로 되어 있다는 점에서 길림 남부의 서황산식 대석개묘와도 다른 지역적 특색을 보인다. 그런데 환인만족자치현 풍가보자 4호 무기단식 석곽적석묘는 매장주체부를 암반을 얕게 굴광하고 수인 이상을 화장하였다는 점에서 대석개묘와 상사하다.

이러한 점을 고려할 때, 고구려 초기 적석묘는 대석개묘를 축조하던 환인만족자치현 일대의 유력자들이 대석개묘의 구조를 보다 안정적이고 보강하고자 하는 지속적인 노력 속에서 자연스럽게 출현하게 된 것으로 보이고, 그 시점은 풍가보자 4호를 기준으로 할 때, 기원전 3세기 말~2세기 초로 생각된다.

이후에는 풍가보자 4호와 전형적인 고구려 초기 적석묘의 중간 과도 단계의 적석묘로 망강루 적석묘가 출현하는데, 그 시기는 기원전 2세기 말~1세기 초이고, 풍가보자 4호와는 달리 망강루 적석묘의 규모가 대형화하였다는 점에서 이 시기에 환인만족자치현 일대에 강력한 영향력을 행사하는 최상위 수장층이 출현한 것으로 여겨진다.

무기단식 석곽적석묘는 출현 직후 주변 지역으로 빠르게 확산되었는데, 그 결과 기원전 1세기 초에는 만발발자 유적을 표지로 하는 혼강 중상류역에, 기원전 1세기 후반에는 압록강 유역의 집안과 자강도 일대에 고구려 세력의 확장과 함께 넓게 확산되었다.

관전, 봉성 일대의 적석묘는 4세기 무렵의 호가보, 맹가 적석묘 등으로 보아, 기원전 4,3~기원후 4세기 고구려 초기 적석묘와는 별개의 발전 과정을 거친 적석석관묘 구조가 지역색을 띄며 유행한 것으로 판단되고, 집안 오도령구문은 기원후 1세기 무렵의 제사 관련 적석 유구로서 고구려 초기 적석묘의 기원을 논하는 대상이 될 수 없다고 생각한다.