고조선·단군·부여

고구려연구재단 편

글쓴이

김정배(감수)

-고려대학교 한국사학과 교수, 고조선 및 한국민족문화의 기원 전공

-『한국고대사와 고고학』, 『한국민족문화의 기원』, 『한국고대의 국가기원과 형성』외 다수

노태돈

-서울대학교 국사학과 교수, 고구려사 전공

-『고구려사 연구』, 『단군과 고조선사』 외 다수

박경철

-강남대학교 교양학부 교수, 고구려사 전공

-「부여사의 전개와 지배구조」, 「부여사 연구의 제문제」 외 다수

박선미

-서울시립대학교 인문과학연구소 전임연구원, 고조선사 전공

-「요하 이동의 명도전유적과 연의 관련성 문제 검토」, 「명도전 유적의 일고찰」

박준형

-연세대학교 동은의학박물관 학예사, 고조선사 전공

-「'예맥'의 형성과정과 고조선」

서영대

-인하대학교 사학과 교수, 한국종교사 전공

-『단군』, 『단군과 고조선사』외 다수

송호정

-한국교원대학교 사학과 부교수, 고조선사 전공

-『한국고대사 속의 고조선사』, 『한국생활사박물관』 외 다수

오강원(집필 책임)

-고구려연구재단 부연구위원, 비파형동검문화 및 요령지역 청동기문화 전공

-『비파형동검문화의 성립과 전개과정 연구』, 「요령지역의 청동기문화와 교섭관계」 외 다수

이청규

-영남대학교 문화인류학과 교수, 세형동검문화 및 한반도 철기시대 전기 전공

-「청동기를 통해 본 고조선」, 「동북아지역의 다뉴경과 그 부장묘에 대하여」 외 다수

조법종

-우석대학교 사학과 교수, 삼국시대 신분제 전공

-「중국학계의 동북고민족 및 고조선 연구동향과 문제점」, 「고구려사화의 단군인식과 종교문화적 특징」 외 다수

2004년 10월 30일 초판 1쇄 인쇄

2004년 11월 5일 초판 1쇄 발행

2005년 5월 16일 재판 1쇄 발행

고구려연구재단 편찬, 신생보훈복지인쇄조합 인쇄.

ISBN 89-91448-02-×03910

일러두기

1. 이 책은 한국사, 한국민족, 한국민족문화의 출발점이자 상징적인 의미가 강한 고조선과 단군 및 부여 관련 문제를 역사학과 고고학적 시각에서 종합적으로 다룬 일종의 개설서이다.

2. 이 책은 고조선, 단군, 부여와 관련된 여러 문제를 일반인들이 쉽게 이해하고 접근할 수 있도록 하는 것을 기본적인 목적으로 하였다.

3. 이 책은 대중성과 홍보성 외에 학술성까지를 고려하여 마련되었다. 대중성과 홍보성을 위해서는 '쉬운 글쓰기', '간결한 문체', '사진과 그림의 적절한 배치'를, 학술성을 위해서는 '안정적이면서도 빠짐없는 글쓰기', '최신 성과의 반영', '논증성의 배합', '다양한 주제의 소화' 등을 시도하였다.

4. 이 책은 일반의 대중성과 공공의 학술성을 지향하는 일종의 복합적 성격의 종합서이다. 따라서, 가급적이면 집필자 개인의 견해를 억제하고, 학계애서 최소한의 합의를 보고 있는 사항을 중심으로 균형감 있게 서술하고자 노력하였다. 단, 집필자의 의지가 강하여 일정한 선을 넘을 경우에도 이 또한 우리 학계의 현실이라는 점을 감안하여 그대로 실었다.

5. 이 책은 크게 고조선, 단군, 부여의 세 주제로 편제되었고, 각 주제별 항목 수는 중요도에 따라 차별적으로 조정하였다. 고조선뿐만 아니라 단군, 부여 모두가 한국사, 한국민족, 한국민족문화에서 아주 중요한 부문들이라는 점을 감안할 때, 이번 작업이 밑거름이 되어 이후에는 각각의 주제가 독립된 단행본으로 나오게 될 것을 기대한다.

6. 이 책은 대중성을 담보하는 것을 기본 목적으로 하고 있으므로, 일반인들이 쉽게읽을 수 있도록 하기 위하여 가급적이면 한글만으로 표기하였고, 지명, 책명, 인명 등과 같이 부득이한 경우에는 한글(한자)의 방식으로 한자를 병기하였다.

7. 이 책의 말미에는 집필자들이 각 항목을 집필하는 데 참고한 문헌들을 자료 성격에 따라 고전 자료와 현대 자료로 크게 분류한 다음, 고전 자료는 편찬 국가에 따라 한국, 중국, 일본순으로, 현대 자료는 문자에 따라 한글, 중문, 일문순으로 분류하여 제시하였다. 제시된 참고 문헌들은 현재 우리 학계에서 각 주제별 항목과 관련하여 가장 많이 읽히고 있으면서 영향력도 큰 것들이므로, 앞의 본문과 함께 일반인들에게 좋은 길잡이가 될 수 있을 것이다.

'고조선·단군·부여'를 발간하며

고조선, 단군, 부여는 한국사, 한국민족, 한국민족문화와 관련한 논쟁이 있을 때마다 가장 첫머리에 떠올려지는 우리 민족의 화두와 같은 존재입니다. 즉, 고조선은 우리 민족이 역사상처음으로 세운 국가라는 점에서, 단군은 우리 민족의 시조이자 고조선의 건국자로 기억되고 있다는 점에서, 부여는 한국사의 기본 줄기를 고조선에서 삼국으로 이어주는 중간 고리라는 점에서 우리에게 각별한 의미를 지니고 있습니다.

그러나 이러한 중요성과 의미에도 불구하고 고조선, 단군, 부여는 21세기를 맞이한 오늘날에 이르기까지 우리에게 여전히 쉽지 않은 커다란 과제가 되고 있습니다. 그 이유는 이들 문제가 역사시대가 아닌 원시시대, 심지어 고조선 중 상당 부분은 역사시대를 넘어선 선사시대의 영역에 속해 있기 때문입니다. 게다가 단군을 역사적 성격의 전승이 아닌 신화의 형태로 전승되고 있기에 많은 해석이 요구됩니다.

따라서, 고조선, 단군, 부여를 풀기 위해서는 다른 어떤 시대와 주제를 연구할 때보다 많은 노력과 끈기가 필요하며, 이를 위해 좁고 한정된 시야와 방법론을 벗어나 역사학뿐만 아니라 고고학, 인류학, 언어학, 민족학 등이 결합된 종합적인 방법론에 외한 연구가 이루어질 필요가 있습니다. 아울러 한국민족문화의 기원과 형성을 밝히기 위해서는 주변 지역과의 비교 또한 세밀하게 이루어져야 합니다.

그 동안 우리 학계에서는 이와 같은 인식 아래 적지 않은 연구자들이 고조선, 단군, 부여를 꾸준하게 연구해 왔습니다.

그 결과, 고조선은 청동기시대 요하 유역을 공간 범위로 하며, 특히 준왕의 조선과 위만조선 대애는 평양에 중심을 두고 있었는데, 요하 유역의 비파형동검문화와 대동강 유역의 세형동검문화가 고조선 시대의 대표적인 문화로서, 이러한 고조선문화가 이후 부여, 고구려, 백제, 신라의 한국 고대문화 형성의 바탕이 되었다는 것을 밝혀 내게 되었습니다.

또, 단군신화는 고려 후기의 몽고 침입이라는 민족적 위기와 불교의 성행이라는 사회적분위기 속에서 역사적인 사실과는 전혀 무관한 채 작위적으로 만들어진 것이 아니라, 이미 고조선 대에 왕(단군왕검)을 중심으로 한 지배 집단이 자신들의 권위를 신격화시킴과 동시에 국가를 통합시키기 위한 이데올로기적 장치로서 형성되었다는 것도 밝혀졌습니다.

부여는 기원전 2세기에 지금의 길림시를 중심으로 제2송화강 중류 지역에 광범위하게분포하고 있던 예맥족과 그 문화를 기반으로 하여 건국되었고, 왕성이 전기에는 길림에, 후기에는 능안에 위치하였으며, 기원 후 494년 대다수의 구성원이 고구려에 흡수되는 가운데 일부가 북쪽으로 옮겨가 부여의 후신으로서 두막루를 형성하였다는 것 등이 밝혀졌습니다.

이와 같이 고조선, 단군, 부여는 한국사, 한국민족, 한국민족문화에서 소홀히 할 수 없는 핵심을 이루고 있습니다. 그런데 최근 중국에서는 비학술적·정치적 이유에서 고조선과 부여를 한국사에서 제외함과 동시에 중국의 한낱 속국이자 지방 정권으로 왜곡하고 있습니다. 역사는 엄정한 사실을 바탕으로 연구하는 학문이고, 역사 연구는 냉정한 논리와 객관적인 준거를 바탕으로 이루어져야 합니다.

고구려연구재단에서는 이와 같은 상황과 인식하에 우리의 시각과 연구를 다시 한 번 점검함과 동시에, 그 동안 우리 학계에서 이룩한 성과를 국민들이 간편하면서도 쉽게 접할 수 있도록 하려는 취지에서 이번에 '고조선·단군·부여'라는 국민 홍보용 단행본을 발간하게 되었습니다. 이번의 작업을 통하여 관련 연구가 더욱 진작되기를 바라며, 또 이들 문제에 대한 국민들의 성원과 관심도 제고되기를 바랍니다.

끝으로, 바쁘신 와중에도 귀한 시간을 내어 원고를 주신 노태돈, 서영대, 박경철, 이청규, 조법종, 송호정, 오강원, 박준형, 박선미 선생님과 이 책이 만들어지기까지 안에서 여러 수고를 아끼지 않은 재단의 임직원 여러분, 그리고 적지만은 않다고 할 수 있는 원고를 이와 같이 훌륭하게 성책하여 주신 대한교과서주식회사의 관계자 여러분께 다시 한 번 깊은 감사를 드립니다.

고구려연구재단 이사장 김정배

차례

고조선

왜 고조선인가

선사와 역사가 만나는 곳, 고조선

고조선은 언제 어디에 있었을까

고조선 사람들은 어떤 사람들이었을까

신화속에 그려진 고조선

동북공정 속에 그려진 고조선

풀어야 할 과제들

단군

단군은 우리에게 어떤 존재인가

신화가 들려주는 단군이야기

단군 사실을 전하는 기록들

신화속의 단군

신화속의 전설, 기자와 기자조선

부여

우리에게 부여는 어떤 의미를 가지는가

신화가 달려주는 부여건국 이야기

부여사람들은 어떤 사람들이었을까

부여의 나라와 사회

부여사람들은 어떻게 살았을까

또다른 부여 동부여와 작은 부여 두막루

부록

참고문헌

사진협조

참고 문헌

Ⅰ.고전자료

1.한국

『삼국유사(三國遺事)』『삼국사기(三國史記)』『제왕운기(帝王韻紀)』『응제시(應製詩)』『동국통감제강(東國通鑑提綱)』『해동이적(海東異蹟)』『동국역대총목(東國歷代總目)』『동사강목(東史綱目)』『수산집(修山集)』『여유당전서(與猶堂全書)』

2.중국

『춘추좌전(春秋左傳)』『국어(國語)』『관자(管子)』『상서대전(尙書大傳)』『산해경(山海經)』『수경주(水經注)』『전국책(全國策)』『논형(論衡)』『일주서(逸周書)』『사기(史記)』『후한서(後漢書)』『삼국지(三國志)』『위략(魏略)』『구당서(舊唐書)』『신당서(新唐書)』『통전(通典)』

3.일본

『일본서기(日本書紀)』

Ⅱ.현대자료

1.한글

김정학 1954, 「단군설화와 토테미즘」, 『역사학보』7.

도유호 1960, 「고조선에 관한 약간의 고찰」, 『문화유산』4기.

도유호 1962, 「왕검성의 위치」, 『문화유산』5기.

리상호 1963, 「단군고」, 『고조선에 관한 토론논문집』.

리지린 1963, 『고조선연구』(과학원출판사).

김정배 1968, 「예맥족에 관한 연구」, 『백산학보』5.

전삼수 1968, 「고대 부여의 사회경제구성과 토지사유의 존재형태」, 『논문집』7(숙명여자대학교).

이기백 1970, 「부여의 투기죄」, 『사학지』4.

김정배 1973, 「고조선의 주민구성과 문화적 복합」, 『한국민족문화의 기원』(고려대학교출판부).

이병도 1976, 「단군설화의 해석과 아사달 문제」, 『한국고대사연구』(박영사)

이병도 1976, 「기자조선의 정체와 소위 기자팔조교에 대한 고찰」, 『한국고대사연구』(박영사)

이병도 1976, 「위씨조선흥망고」, 『한국고대사연구』(박영사)

이병도 1976, 「낙랑군고」, 『한국고대사연구』(박영사)

이병도 1976, 「부여고」, 『한국고대사연구』(박영사)

김정배 1977, 「위만조선의 국가적 성격」, 『사총』21·22.

김정배 1979, 「한국 청동기문화의 기원에 관한 소고」, 『고문화』17.

이강승 1979, 「요령지방의 청동기문화」, 『한국고고학보』6.

박광용 1980, 「기자조선에 대한 인식의 변천」, 『한국사론』6(서울대학교 국사학과).

최몽룡 1983, 「한국고대국가형성에 대한 일고찰-위만조선의 예」, 『김철준박사회갑기념논총』.

김정배 1984, 「고조선의 재인식」, 『한국사론』14(국사편찬위원회).

윤내현 1985, 「고조선의 사회성격」, 『한국고대의 국가와 사회』(일조각).

김정배 1986, 「한국고대의 국가발달론」, 『한국고대의 국가기원과 형성』(고려대학교출판부).

윤내현 1986, 『한국고대사신론』(일지사).

박진욱 1987, 「비파형단검문화의 발원지와 그 창조자에 대하여」, 『비파형단검문화에 관한 연구』(과학, 백과사전출판사).

서영수 1988, 「광개토대왕비문의 정복기사의 재검토(중)」, 『역사학보』119.

이기동 1988, 「북한에서의 고조선 연구」, 『한국사시민강좌』2(일조각).

서영수 1988, 「고조선의 위치와 강역」, 『한국사시민강좌』2.

노태돈 1989, 「부여국의 경역과 그 변천」, 『국사관논총』4.

김두진 1990, 「단군신화의 문화사적 접근」, 『한국사학』11(한국정신문화연구원).

노태돈 1990, 「고조선 중심지의 변천에 대한 연구」, 『한국사론』23.

김정배 1991, 「두막루국 연구: 부여사의 연결과 관련하여」, 『국사관논총』29.

이도학 1991, 「방위명 부여국의 성립에 관한 검토」, 『백산학보』38.

이형구 1991, 「대릉하유역의 은말주초 청동기문화와 기자 및 기자조선」, 『한국상고사학보』5.

국립중앙박물관·국립광주박물관 1992, 『한국의 청동기문화』(범우사).

김광수 1992, 「부여의 '대사'직」, 『수촌박영석교수회갑기념논총』1.

박경철 1992, 「부여사전개에 관한 재인식시론」, 『백산학보』40.

최무장 1992, 「예맥과 서단산문화」, 『수촌박영석교수회갑기념논총』.

김현정 1993, 「부여의 성립에 대한 일고찰」, 『상명사학』1.

박경철 1994, 「부여사의 전개와 지배구조」, 『한국사』2(한길사).

이청규 1994, 「청동기, 철기시대의 사회와 문화」, 『한국사』2(한길사).

오강원 1995,1996, 「고조선 위치비정에 관한 연구사적 검토」(1),(2), 『백산학보』47·48.

윤내현 1995, 「부여의 분열과 변천」, 『상명사학』3·4.

이건무 1995, 「한국식동검의 조립식 구조에 대하여」, 『고고학지』7.

박경철 1996, 「부여국가의 지배구조 고찰을 위한 일시론」, 『한국고대사연구』9.

오강원 1996, 「최근 제기된 북한학계의 평양설에 관하여-북한의 단군릉 발굴과 그에 관한 남북한학계의 논고를 중심으로」, 『백산학보』46.

송호정 1997, 「부여」, 『한국사』4(국사편찬위원회).

오강원 1997, 「기북지역 유병식 청동단검과 그 문화에 관한 연구」, 『한국 고대의 고고와 역사』(학연).

오강원 1997, 「서요하상류역 청동단검과 그 문화에 관한 연구」, 『한국고대사연구』12.

오강원 1998, 「고조선의 패수와 패수」, 『강원사학』14·15.

서영대 1999, 「단군신화의 의미와 기능」, 『산운사학』8.

서영대 1999, 「전통시대의 단군인식」, 『단군학연구』1.

송호정 1999, 「고고학 자료를 통해 본 부여의 기원과 그 성장과정」, 『한반도와 중국 동북3성의 역사문화』(서울대학교출판부).

오영찬 1999, 「유수 노하심 유적을 통해 본 부여사회」, 『한반도와 중국 동북3성의 역사문화』(서울대학교출판부).

이청규 1999, 「동북아지역의 다뉴경과 그 부장묘에 대하여」, 『한국고고학보』40.

김정배 2000, 「중국 동북지방의 지석묘 연구」, 『국사관논총』85.

김정배 2000, 「동북아의 비파형동검문화에 대한 종합적 연구」, 『국사관논총』88.

노태돈 2000, 「역사적 실체로서의 단군」, 『한국사시민강좌』27.

박선미 2000, 「기원전 3~2세기 요동지역의 고조선문화와 명도전유적」, 『선사와 고대』14.

서영대 2000, 「단군신화와 역사」, 『설화와 역사』(집문당).

서영대 2000, 「신화 속의 단군」, 『한국사시민강좌』27.

송호정 2000, 「고조선, 부여의 국가구조와 정치운영」, 『한국고대사연구』17.

송호정 2000, 「고조선 중심지 및 사회성격의 쟁점과 과제」, 『한국고대사논총』10.

오강원 2000, 「서단산문화의 권역에 관한 연구」, 『한국상고사학보』33.

오강원 2000, 「중만지역의 초기철기문화=포자연식문화의 성립과 전개과정-부여문제와 관련하여-」, 『전환기의 고고학』Ⅲ(한국상고사학회 제24회 학술발표대회문집).

조법종 2001, 「고구려사회의 단군인식과 종교문화적 특징」, 『한국고대사연구』21.

박선미 2001, 「요하 이동의 명도전유적과 연의 관련성 문제 검토」, 『』7.

경기도박물관 2002, 『동과이』.

송호정 2003, 『한국고대사 속의 고조선사』(푸른역사).

송호정 2003, 「고대 부여의 지배구조와 사회구성」, 『강좌 한국고대사』10.

오강원 2003, 「북한학계의 단군 고조선 연구 동향과 과제」, 『북한의 한국사 연구 동향』(1)(국사편찬위원회).

오강원 2003, 『비파형동검문화의 성립과 전개과정 연구』(정문연 박사학위논문).

단군민족통일협의회 2003, 『우리민족의 원시조 단군』.

박경철 2004, 「부여사 연구의 제문제」, 『동북아시아 선사 및 고대사 연구의 방향』(학연문화사).

조법종 2004, 「중국학계의 동북 고민족 및 고조선 연구동향과 문제점」, 『한국고대사연구』33.

송기호 2004, 「한국 고대사 속의 부여」, 『동아시아 속의 부여사』(한국고대사학회 2004년 하계학술발표대회문집).

신종원 2004, 「단군신화 연구의 여러 문제」, 『동북아시아 선사 및 고대사 연구의 방향』(학연문화사).

오강원 2004, 「요령지역의 청동기문화와 지역간 교섭관계」, 『동북아시아 선사 및 고대사 연구의 방향』(학연문화사).

오강원 2004, 「중국 동북지역 세 청동단검문화의 문화지형과 교섭관계」, 『선사와 고대』20.

이성규 2004, 「중국 고문헌에 나타난 동북관」, 『동북아시아 선사 및 고대사 연구의 방향』(학연문화사).

2.중문

晏琬 1975, 「北京, 遼寧出土銅器與周初的燕」, 『考古』5期.

林澐 1980, 「中國東北系銅劍初論」, 『考古學報』2期.

張博泉 1980, 「漢玄菟郡考」, 『吉林大學學報』6期.

靳楓毅 1982, 「論中國東北地區含曲刃靑銅器短劍的文化遺在」(上), 『考古學報』4期.

李健才 1982, 「扶餘的疆域和王城」, 『社會科學戰線』4期.

武國勛 1983, 「夫餘王城新考」, 『黑龍江文物叢刊』4期.

徐家國 1984, 「漢玄菟郡二遷址考略」, 『社會科學輯刊』3期.

張博泉 1984, 「從東北出土殷周銅器設起」, 『遼寧文物』6期.

李殿福 1985, 「漢代夫餘文化芻議」, 『北方文物』3期.

張博泉 1985, 『東北地方史稿』(吉林大學出版社).

劉景文·龎志國 1986, 「吉林楡樹老河深墓葬群族屬探討」, 『北方文物』1期.

曲貴春 1986, 「古代濊貊硏究」, 『史前硏究』3·4期.

孫進己 1987, 『東北民族源流』(黑龍江人民出版社).

田耘 1987, 「兩漢夫餘硏究」, 『遼海文物學刊』2期.

吉林省文物考硏究所 1987, 『楡樹老河深』(文物出版社).

吉林市博物館 1988, 「吉林帽兒山漢代木槨墓」, 『遼海文物』2期.

王綿厚 1990, 「東北古代夫餘部的與衰及王城變遷」, 『遼海文物學刊』2期.

馬德謙 1991, 「夫餘文化的幾個問題」, 『北方文物』2期.

王綿厚 1993, 「"玄菟"與"新成"新解」, 『沈陽文物』1期.

張碧波 1997, 「朝鮮箕氏考」, 『社會科學戰線』6期.

張碧波 2000, 「關于歷史上民族歸屬與疆域問題再思考-兼評"一史兩用"史觀-」, 『黑土地的古代文明』1.

張碧波 2001, 「略談古朝鮮,高句麗硏究中的誤區」, 『高句麗歸屬問題硏究』.

李德山·欒凡 2003, 『中國東北古民族發展史』(中國社會科學出版社).

3.일문

日野開三郞 1946, 「夫餘國考」, 『史淵』34.

和田淸 1950, 「魏の東方經略と扶餘城の問題」, 『東洋學報』32-3.

池內宏 1951, 「夫餘考」, 『滿鮮史硏究』(上世篇).

三上次男 1966, 「古代の西北朝鮮と衛氏朝鮮國の政治·社會的性格」, 『古代東北アシア史硏究』(吉川弘文館).

武田幸男 1967, 「魏志東夷傳にみえる下戶問題」, 『朝鮮史硏究會論文集』3.

秋山進午 1968, 「中國東北地方の初期金屬器文化の樣相」(上), 『考古學雜誌』53-4.

谷豊信 1968, 「樂浪郡の位置」, 『朝鮮史硏究會論文集』(朝鮮史硏究會).

白鳥厙吉 1970, 「檀君考」, 『白鳥厙吉全集』3(岩波書店).

白鳥厙吉 1970, 「夫餘國の始祖東明王の傳說に就いて」, 『白鳥厙吉全集』5(岩波書店).

今西龍 1970, 「檀君考」, 『朝鮮古史の硏究』(國書刊行會).

井上秀雄 1974, 『東アシア民族史』(平凡社).

井上秀雄 1976, 「朝鮮の初期國家-三世紀の夫餘國」, 『日本文化硏究所硏究報告』12.

───────────────────────────────────────────────────────

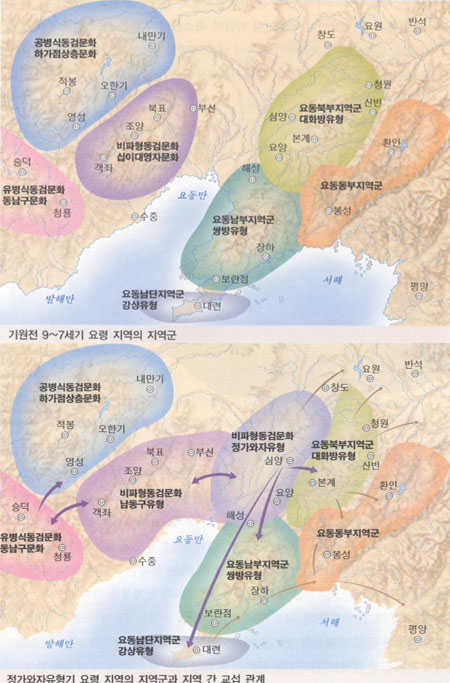

<본문 27·28쪽에 수록된 지도>

출처: 블로그 아시아사탐구회